| 西アジアのアフガニスタンから1963年に発行された農業の日の切手にカイコガが登場しました。同じデザインの4色の切手ですが、なかなか渋くて落ち着いた仕上がりになっています。カイコガはレバノンの世界最初の昆虫切手に採り上げられて以来、数多くの切手が発行されていますが、この切手は比較的初期のカイコガ切手になります。 |

1963.3.1 農業の日

|

|

|---|---|

|

|

| カイコガ Bombyx mori (カイコガ科) |

|

| 1966年の農業の日の切手にもカイコガの幼虫が描かれました。 |

1966.7.31 農業の日

|

|---|

| カイコガ(幼虫) Bombyx mori (カイコガ科) |

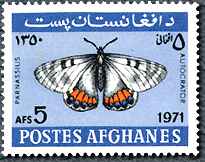

| 1971年には玄人好みの蝶と蛾を描いた渋い切手が発行されました。ヒトリガとマダラガの蛾が2種と、1940年にウスバシロチョウ属の新種として一大センセーションをを巻き起こし、幻の "autocrator" と呼ばれていたミヤマホソバウスバシロチョウを描いています。 |

1971.5.30 蝶蛾切手

|

|

|

|---|---|---|

| トラフヒトリの一種 Callimorpha principalis (ヒトリガ科) |

Epizygaena caschmirensis (マダラガ科) |

ミヤマホソバウスバシロチョウ Parnassius autocrator ♂ (アゲハチョウ科) |

| ミヤマホソバウスバシロチョウは、1970年代のはじめまでは詳しい分布地などが不明で、希な種類としてウスバシロチョウ属の愛好家の間で大珍品とされていました。1911年にパミール高原西南部ダルバス地方のひつじ飼いの少年によって最初の雌が捕獲されましたが、当初は新種ではなくオオルリモンウスバシロチョウの異常型として記録されていました。 ところが、1940年に数頭の雄が捕獲され新種のウスバシロチョウとして認識されたことにより、ウスバシロチョウ界に一大センセーションを巻き起こしました。それ以来30年近く、いわゆる「幻の "autocrator"」として長い間珍種の座を保っていましたが、1970年に入ってようやく多数が採集されるようになり、今ではウスバシロチョウ属の中でも手に入りやすい普通種になっています。なお、学名の "autocrator" は専制君主の意味です。 ところで、ウスバシロチョウ属 (=Parnassius) は、小型のアゲハチョウ科の1グループですが、ヒマラヤ山脈から中央アジアの高原地帯を中心に、極東地方からヨーロッパまでアジア大陸の広い範囲に分布するグループです。アポロウスバシロチョウに代表されるように、1900〜1930年代のヨーロッパの蝶コレクターの間で大いにもてはやされた蝶です。なお、アゲハチョウ科の蝶であるにもかかわらず、翅の色からウスバシロチョウと名付けられていることに対し、ウスバアゲハ属と呼ぶ動きもあるようです。 |

Copyright(C) 1998-2006 M.Higashide